https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02651/111700003/?n_cid=nbpnxt_mled_itmh

DX(デジタルトランスフォーメーション)により、注目が高まる「データドリブン経営」。経営層から現場まで全社員がデータを活用して業務を進めるよう、社内の体制や文化を築く取り組みだ。

多くの企業がデータドリブン経営の推進を経営目標に掲げる一方で、ガートナージャパンの調査によると、全社的なデータ活用について「十分に効果が出ている」と感じる企業は数%しかない。

データドリブン経営に取り組む企業は、どうして効果を十分に感じられない「残念」な状況に陥ってしまうのか。データドリブン経営を支援するコンサルティング会社や、データ基盤・活用のツールベンダー、そしてデータドリブン経営に取り組む企業への取材を基に、その原因と対策を探る。

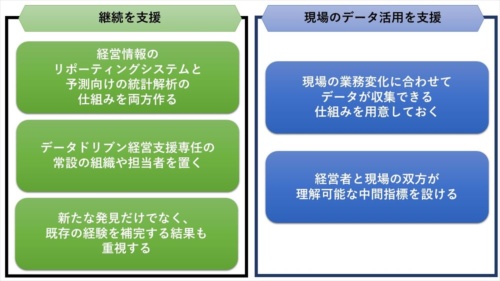

前回はデータドリブン経営に向けた準備について取り上げたが、今回はデータドリブン経営に着手して数年たった企業が陥りがちな残念ポイントを取り上げる。データドリブン経営を継続し、成果を上げていくために欠かせないのは、経営だけでなく現場がデータを活用できる取り組みを維持すること、そしてデータドリブン経営は終わりのない長期の取り組みと意識して継続のための仕組みを用意することである。

「データ活用を始めて1つのプロジェクトが成功すると、そこで成果の検証などのためにデータの活用を中断してしまう企業が多い」。こう話すのは、BI(ビジネスインテリジェンス)ソフトベンダーであるデータビークルの油野達也CEO(最高経営責任者)だ。

全社でデータ活用を推進するデータドリブン経営を掲げ、その導入に着手する場合、パイロットプロジェクトとして1つの部門や事業を選ぶケースが多い。パイロットプロジェクトが一定の成果を出して終了すると、BIソフトやデータウエアハウスなどのクラウドサービスを解約し、データ活用の取り組み自体を中断してしまうことがあるという。これでは、データ活用を全社に浸透させるという目標の達成は遠のくばかりだ。

データドリブン経営は継続的な取り組みだ。パイロットプロジェクトに着手する前から、プロジェクト完了後もデータ活用の取り組みを続けられるように計画しておく必要がある。

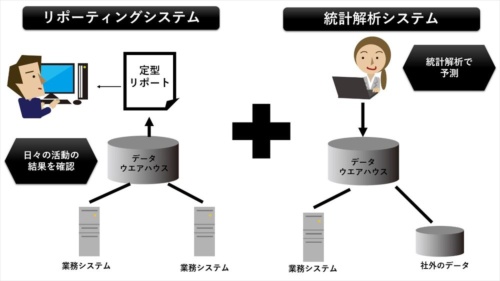

そこでポイントになるのは、継続的に経営データを活用するリポーティングの仕組みと、顧客満足度の向上や新商品開発の支援といった期間限定のプロジェクト方式でデータの分析や予測を実現する仕組みを分けて、並行してデータ活用に取り組むことだ。

リポーティングの場合は、経営情報など業務システムに蓄積したデータを、BIソフトなどを通じて社員が自ら欲しい形で入手できる仕組みを準備する必要がある。一方の新商品開発の場合は、市場予測用に社外のデータを集めたデータソースや統計解析ソフトを用意する必要がある。

データドリブン経営を継続するための「守り」のデータ活用の土台として日々のリポーティングの仕組みを用意し、新事業開発やマーケティング施策など「攻め」のデータ活用の取り組みとして予測分析の仕組みをつくる。

「結局はデータではなく勘と経験が重要だ」。データドリブン経営を推進するなかでこう言い出す社員は必ず出てくる。データ分析の結果と自分の考えが同じだと「データ活用は不要だ」とまで言い出す。これはデータ活用支援にかかわるコンサルティング会社やツールベンダーの担当者の共通した見解だ。こうした声を放置したままでは、データ活用の機運がそがれ、組織内に広まらない「残念」な状況に陥ってしまう。どうすれば、こうした声を乗り越えてデータ活用の機運を高められるのか。

1つのヒントになるのが、データドリブン経営の取り組みに踏み出した自治体である宮崎県高千穂町の事例だ。同町でも「勘や経験が重要だ」という声に遭遇した。

高千穂町は現在、同町が最も注力する観光でデータ活用を進めている。データビークルの支援を得ながら、高千穂を訪れた観光客に対してアンケートを実施し、高千穂に行くことを決めた理由や予約方法、高千穂での経験などを調査した。

高千穂町の観光業界はこれまで、勘や経験に基づいて観光客に対応していた。そこへ同町がデータに基づいた考え方を取り入れようとしたところ、多くの観光事業者からは「本当に勘や経験よりも効果があるのか」といった反応が返ってくることもあったという。

「やっぱり」と「新たな気づき」が必要に

こうした状況のなか、観光協会や旅館業組合などの関係者と分析結果を共有した結果、「やはりそうなのかという納得と、新たにそうなのかという意外性を持った反応の両方があった」と高千穂町の甲斐宗之町長は振り返る。

新しく得た気づきの例が、「観光客はWeb上の観光情報よりも、旅雑誌など紙媒体を参考にして高千穂に行くことを決めている」という結果だ。甲斐町長は、「今の時代は紙媒体から離れていると思ったが、意外に需要があるのかという反応があった」と語る。

一方で想定通りの結果もあった。「熟年夫婦旅行層の支出が高め」といったことだ。高千穂で観光にかかわる住民や事業者は経験のなかで同様の仮説を持っていたが、「根拠に基づいた取り組みの必要性を改めて感じていた」(甲斐町長)という。

高千穂町は以前からデータを活用しようと住民アンケートなどを通じてデータを取得し、定量的な意思決定をしようとしたが、大ざっぱな傾向が分かっただけで納得してしまいがちだったという。今回は外部の力を借りて、傾向の把握から一歩踏み込んだ調査を実施することで、傾向の把握で十分と考えていた関係者に新たな気づきを与えることができた。

高千穂町のデータ分析の結果のように、「感覚で思っていたことと、分析結果が一致するのは(データ利用を現場に浸透させるうえで)大事なことだ」とNRIデジタルの吉田純一DX企画プロデューサーは話す。ただし100%一緒だと「データ分析よりも経験と勘のほうがよい」という結末に陥ってしまうこともある。

そこで吉田プロデューサーは「運次第の要素もある」と前置きした上で、まずはデータ分析の目標として「8割が経験や勘と一致していて、2割は新しい何かしらの気づきがあれば、現場から受け入れてもらいやすい」と語る。多くの面でこれまでの成功の経験と一致しつつも、課題についていくつかの新たな知見が得られるくらいが、人間の心理としては受け入れやすいというわけだ。

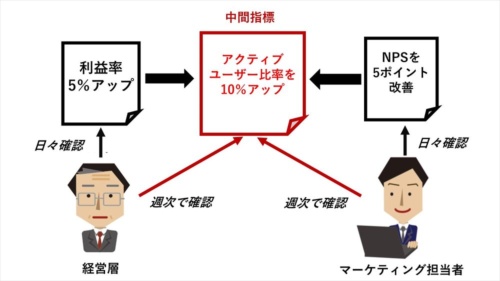

データドリブン経営にかじを切ると、経営者から現場まで様々な指標を活用するようになる。以前から経営層が経営目標として掲げる「売上高利益率」のような財務視点の指標だけでなく、現場でも顧客満足度や在庫回転率といった日々の業務に密着した指標を用意することになる。

ところが、「現場の担当者からすれば自分の頑張りが、経営陣の指標の達成にどの程度貢献するのか見えない点が、データドリブン経営を実現するに当たって難しいポイントの1つ」とNRIデジタルの吉田プロデューサーは指摘する。現場の社員の最終的な経営への貢献が見えなくなり、データ活用への意欲を失い、そのままデータ活用の取り組みがフェードアウトしてしまうケースがあるからだ。

例えばマーケティング担当者の見るべき指標に、顧客ロイヤルティーを測定するNPS(ネット・プロモーター・スコア)を設定した企業がある。一方で経営層は「利益率のアップ」など財務視点の指標を掲げている。吉田プロデューサーは「経営層の持つ財務視点の指標とNPSがどうつながるのか。経営層と現場の目標値の間となる中間指標を用意することが大切だ」と説明する。

上記の事例では「アクティブユーザーの増加」を中間指標にすることで、NPSを高めればアクティブユーザーが増加し、1人のアクティブユーザーが多く購買することで販促費などが抑えられ、利益率が高まる、と考えられる。経営層も現場も自らの目標に加え、アクティブユーザーの増加という共通の指標を見ることで、全社一体化したデータドリブン経営を推進できるようになる。

データドリブン経営の推進を妨げる問題の1つが、「データを活用したくても、活用したいデータがない」ということだ。せっかくデータ活用の機運が高まっても、その機運が衰退する残念な状況になってしまう。

そこでデータドリブン経営を実践する際にポイントとなるのが、「データのガバナンスだ」とRidgelinezの西尾佳祐ディレクターは強調する。「メタデータ管理やデータカタログなど、データガバナンスのための技術は進んでいる。データウエアハウスの構築やビッグデータが注目を浴びていたころよりは、データガバナンスを推進しやすくなっている」(西尾ディレクター)状況だ。

データドリブン経営を推進する企業は、データの活用だけでなく不足データを収集することも重視している。

データドリブン経営を推進する1社で、婦人服のEC(電子商取引)サイト「DROBE」を運営するDROBEの都築友昭執行役員 VP of Advanced Tech Deliveryは「分析したい課題に対してデータが足りないという意見が現場から上がってくる」と話す。

洋服の性質を示す「透け感」や「デコラティブ」といった言葉は、流行とともにめまぐるしく変わる。そこでDROBEが扱う洋服にこうしたキーワードを付与しないとデータ活用の利便性は上がらない。

また顧客の声から「ボタンが留めにくい」という意見が多かった場合には、取り扱う洋服に対してボタンの留めやすさを示すデータを付与する必要がある。そこでアパレルメーカーから仕入れる洋服に付属する定型のデータに加え、DROBEの担当者が独自にデータ項目を追加できるような業務プロセスを用意している。

「データドリブン経営は一過性の取り組みではなく継続的なものだ。組織文化や社風と同じである」。ガートナージャパンの一志達也リサーチ&アドバイザリ部門シニアディレクター アナリストはこう指摘する。

とはいえ、データドリブン経営を継続していくのは簡単ではない。NRIデジタルの吉田プロデューサーは、「日々データ活用を継続するなかでは、ソースとなるデータを入力してくれない、入力したデータをアップデートしない、といった運用の壁が立ちはだかる」と指摘する。

こうした壁を突破するためには、現場のデータ活用を常に支援できる体制をつくることが重要になる。データドリブン経営を推進するイーデザイン損害保険やソニー銀行は専用部署を設立し、現場のデータ活用を支援する取り組みや、新たな分析による新サービスの開発支援などの役割を担っている。

常設の専門組織を置くのが難しい場合は、「現場のことをよく知っている社内人材を推進担当者に任命するとよい」とNRIデジタルの吉田プロデューサーは話す。役職は問わないが、複数の部門の調整を行ったり、経営層と話したりできる人材だ。「推進担当者はデータ分析の専門家ではなく、社内の既存組織での成功体験があったり、社内のビジネスの全体像が分かったりしている人物が向いている」という。

データドリブン経営は終わりのない取り組みだ。専用の組織や人材を置くことで、5年、10年、それより先も継続していける体制を構築できる。

0 コメント:

コメントを投稿