投資で半導体などハイテクばかりに、目が行きがちですが、日本は、食料自給率が10%以下と低く、何か近隣諸国にトラブルがあれば、大量の餓死者が出てしまう危機管理能力に皆さん問題が大きいです。

なぜ日本酒は海外で好まれるように

なったのか?

輸出増加の背景や、輸出の際の注意点

について解説。

海外で日本酒が好まれるようになった

1つ目の理由として、海外で受け入れて

もらえるよう輸出用の日本酒に

改良したことが挙げられます。

海外市場では、軽くてフルーティーな

日本酒が売れる傾向がありました。

そのことから、日本酒の中でも最高級品を

輸出用に回すだけでなく、

海外でより受け入れてもらえるよう、

酵母を増やす一方で、アルコール成分を

少し減らし、ワインのような味わいの

日本酒を醸造。。

その結果、アメリカやヨーロッパなどでも

日本酒が親しまれるようになりました。

2025.04.08

日本酒をアルコールで急速冷凍して輸出する

技術があり、海外進出に役立っています。

技術の概要

- 株式会社テクニカンが開発した「凍眠」と

- いう独自の冷凍技術で、

- 冷たい液体(アルコール)で食品を冷凍

- します。

- 従来の急速冷凍よりも素早く凍結でき、

- 解凍後も食品の風味や味が劣化しにくく

- なります。

- 鮮度保持が難しい生酒のピュアな味わい

- をそのまま楽しむことができます。

- 海外進出の際にも、現地まで鮮度を

- 保ったまま輸送することが困難な生酒を

- 美味しさを保ったまま輸送することが

- できます。

- 2023年5月19日より、横浜市の

- 冷凍食品専門店である

- TOMIN FROZENで、凍眠生酒の先行販売

- が開始されました。

- 神奈川県の企業が、急速冷凍機を活用して

- 全国26の酒蔵の生酒の冷凍販売を

- 開始しました。

- 缶入り日本酒は、海外への輸出や、

- バーやクラブハウス、イベント会場などへ

- の提供など、幅広い用途で活用されて

- います。缶入り日本酒の海外輸出の例としては、

- Agnavi(アグナビ)が香港市場に

- 投入した海外専用ブランド

- 「Canpai(カンパイ)」

- 香港の高級スーパーマーケット

- 「シティスーパー」で販売されている

- 缶入り日本酒

- 宮崎県千徳酒造が発売した

- アルミ缶入り日本酒

缶入り日本酒の海外輸出のメリットと- 小さな酒蔵の海外輸出のハードルを下げ

- ることができる

- 日本酒が手に入りにくかった国や地域に

- も日本酒の魅力を届けられる

- 輸送中の割れの心配がなく、品質を保持

- できる

- 土産用としての買いやすさがある

缶入り日本酒の海外輸出を行うには、 - 越境ECなどを用いる場合は

- 「輸出酒類卸売業免許」が必要に

- なります。

- しては、次のようなものがあります。

- ーーー

- https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1494427.html

日本酒の拡大に「缶」が必要な理由

2023年4月25日 08:20

日本酒の国内出荷量が年々減少してい

まだまだ国内に比べて市場が小さいのは確かですが、こうした状況下で積極的に国内、さらには海外にまで市場を広げようとしているのが、ベンチャー企業のAgnavi(アグナビ)です。

同社は「ICHI-GO-CAN(一合缶)」というブランドを立ち上げ、全国の蔵元の日本酒を内容量180mlの小ぶりな缶に詰めて国内外に売り始めています。ICHI-GO-CANブランドを立ち上げた経緯や今後の展開について、Agnavi代表取締役の玄成秀氏に聞きました。

冒頭で紹介したように日本酒の消費量は年々減少しており、酒米の消費低迷にも繋がっています。地方も含めて日本全体の景気が低迷する中で、酒蔵の再生は重要な役割を担うと玄氏は語ります。

「蔵元は地域の名士として農家や小売店、コンビニなどに土地を貸していたり、ガス会社を営んだりと、地域の基盤になっていることが多くあります。そういった人を中心に経済が発展するため、蔵元が潤うことが二次波及、三次波及的に地域自体を潤していくことにつながるというのが私の考えです」(玄氏)

しかし、お店で買える日本酒の多くは一升瓶(1.8L)や4合瓶(720ml)など、一度では飲みきれない容量が中心。「日本酒自体を知らない人に買ってもらえるような導線がないと思っていました」と玄氏は話します。

そこで着目したのが「缶」です。ICHI-GO-CANは現在80近い蔵元と提携し、180mlと小容量で飲める日本酒缶を展開。

「我々が売りにしているのは『適量』、『おしゃれ』、『持ち運び便利』、『環境に優しい』という点です。『ICHI-GO-CAN』でブランディングをしている会社と思われがちですが、生産から消費までのサプライチェーン全体をアップデートしているというのが大きな特徴です」(玄氏)

日本酒缶の課題は「充てん」

現在ICHI-GO-CANの販売先は、公式オンラインショップやAmazon、Yahoo!ショッピングなどのオンラインのほか、京王ストア全27店舗やOdakyuOX全28店舗、京王百貨店新宿店など。首都圏を中心にさまざまな店舗で購入でき、今後さらに取扱店舗が増える予定です。

商品は単品販売のほか、さまざまな蔵元の日本酒を4本組み合わせた飲み比べセットもあります。

缶入りの日本酒というのは50年の歴史がありますが、展開している蔵元は限られます。この理由について玄氏は「『充てん』と『ロット数』がボトルネックになっていました」と話します。

「蔵元は年間で1~2回しか充てん設備を使わないため、自前で充てん機を購入するのはハードルが高いのです。大規模な蔵元は自社で導入すると思いますが、中小規模ではなかなかそうはいきません。そこで我々は充てん機を購入して共同充てん所を用意し、各蔵元さんに使ってもらっています。

また、充てん機を自前で用意して使うとなると、構造上1回に数万本の日本酒缶を製造しなくてはいけなくなります。蔵元が製造して在庫を持つにはハードルが高い量です。しかし我々は80近くの蔵元と連携しており、複数の蔵元の日本酒を充てんできるので、小ロットでの製造が可能になるのです」(玄氏)

物流コストにおいても大きなメリットがあります。現在、アグナビは埼玉県に充てん工場を持っており、酒蔵からは1,000Lタンクで日本酒が送られてきます。

「消費地は人口の多い東京が中心になります。例えば新潟県から配送する場合、瓶よりも積載効率の高いタンクで埼玉県まで配送した方が効率がいい。そこで充てんした缶を各地に送る方が物流として最適化されます。具体的には1,000Lタンクの場合、2トントラックに1.1×1.1mのパレットを2段詰めます。しかし一升瓶で同じ容量を詰もうとしたらその2.5倍ぐらいパレットが必要になります。つまり物流コストを5分の2くらいまで削減できるのです」(玄氏)

これまで瓶への充てんやラベル貼りなどは蔵元が行ない、卸などへ販売していた。そのコストは決して小さいものではなかったと玄氏は語ります。

「実は小売価格の約20%が瓶詰め費用になっているのです。瓶自体が高いだけでなく、ラベル貼りのコストも大きいのです。最近は機械化が進みましたが、手でラベルを貼っているところも多いです。缶の場合はラベルを貼るパターンと缶に直接印刷するパターンがあり、直接印刷の場合はロットが数万本になります。ラベルを貼るパターンはコストが上がるものの、数千本から対応できます」(玄氏)

充てん設備を用意するのとともに、アグナビは日本酒消費を喚起するためのブランディングなども担当。

「日本酒の生産自体はたくさんできる状況で、既存の流通含めて消費もあり、さらに新しい市場を我々が作る。既存の物流で摩擦が起きていた部分を缶で供給することによって、サプライチェーン全体を通したアップデートをしている状況です」(玄氏)

ICHI-GO-CANの商品コンセプトについて玄氏は、「1合缶で500円以上というのと、これを飲めばその蔵の日本酒の特徴が分かるという設計にしています」と話します。

「例えば富山県には『勝駒』(清都酒造場)という、小規模ですがとても有名な蔵元があります。1升は出せなくても、1合缶で1,000本や2,000本なら出せるという蔵元は実はたくさんあるのです。飲んでおいしいお酒は蔵のサイズには関係ありません。大手酒造だけでなく、小さな蔵元も横串で刺すことで、不公平感などがないようにしたいと思っています」(玄氏)

海外にも積極的に展開

現在、アグナビは香港や台湾、シンガポール、米国など海外展開も積極的に進めています。

「今までは海外に瓶で輸出していたため物流コストがすごく高く、日本の価格の2倍や3倍になっていました。しかし物流が発展していき、EMS(国際スピード郵便)だと1週間以内、欧州でも2週間程度で届くようになりました。配送料がかかっても、我々が直にEMSなどで発送した方が現地で買うよりも安いという状況です。我々が適正な価格で直接現地に届けることで海外における日本酒のハードルを低くすることと、日本酒の競争力を高められるという2つの側面を生み出せると考えています。これによって日本酒業界をより活性化していきたいと思っています」(玄氏)

海外向けには、よりリーズナブルで気軽に手に取れるセカンドブランドとして「Canpai(カンパイ)」も展開。

「Canpaiは関税の問題もあり、価格帯は国によって異なります。ビールの価格が国によって違うので、だいたいビールのロング缶1本と同じぐらいの価格帯にしたいと考えています」(玄氏)

現在は世界各地にあるJETRO(日本貿易振興機構)の現地事務所と連携し、日本酒に関するセミナーの実施や流通業との交渉などを進めています。

「私の感触としては、東南アジアで缶の市場が絶対に広がると思います。これからどんどん成熟していくので、どうやって最短距離で進めていくかを考えることが重要だと改めて感じました。マカオなどは1Lあたりの取引単価が最も高いため行ってみたのですが、量というよりは質という印象です。香港では高級スーパーの『City'super(シティスーパー)』としっかりと手を組むことで市場形成ができるのと、飲食店にもこれから入っていきます。日本酒がなかった市場というのを新たに開拓していきます」(玄氏)

香港のCity'superでは既に、ICHI-GO-CANが日本円で1,000~1,200円程度で販売されており、飛ぶように売れているといいいます。

「隣には有名ブランドの日本酒が4合瓶で1万円前後で売られているのですが、それを1万円で買うより、1合缶を1,000円で飲んだ方がいいんじゃない? という感覚で売れているのだと思います。この『ICHI-GO-CAN』という表記がある商品に安心を感じて買ってもらえるようにすると、日本酒業界全体のボトムアップにつながるのではないかと思っています」(玄氏)

4合(720ml)で1万円前後より、1合(180ml)で1,000~1,200円程度の方が割安というだけでなく、「海外の方ほど小容量を求めているというのがあります」と玄氏は説明。

「例えば台湾の飲食店では、開けた後の劣化や異物混入のリスクなどもあり、ボトルで提供する文化があります。欧米に行けば行くほどその意識が高まるため、量が多い4合瓶では売れなくなります。小容量の缶にすることで1~2割ほど価格が高くなったとしても、飲食店には問題ないのではないかという仮説があり、今はそれを検証しているところです」(玄氏)

海外進出のプライオリティとしては、まずアジアを攻めていくとのことです。

「ICHI-GO-CANとCanpaiで戦略は全然違うのですが、まずは台湾、シンガポール、香港をアジアのショーケースだと考えています。そこをしっかりと攻めていき、その後中国に対しての輸出を本格始動しようと思っています」

アジア以外では、米国やブラジルにも展開を進めています。

「アジアを重視する一方、今年は米国にもしっかりと輸出を進めていきたいと思っています。米国の日本酒輸出額は全体で100億円を越えており、ICHI-GO-CANによって日本酒業界の市場を膨れ上がらせたいと考えています。

米国は現地のJETROと共同でプロジェクトを進めており、3月には約10蔵ほどを現地のバイヤーにサンプル輸出しました。そのフィードバックもかなりいい状況です。ブラジルには日系人が多く、現地で日本酒を造っている酒蔵もあります。現地のJETROと一緒に2022年に実証実験を実施しており、現在も継続的に進んでいる状況です。ブラジルは日本の真裏にあるので、そこに輸出できれば世界中どこでも輸出できるだろうと考えています」(玄氏)

日本食とともに日本酒も広めたい

最近は海外で日本酒がブームになっているといった話題がメディアを賑わすことが多い。玄氏の肌感覚としては「それはとらえ方次第かもしれません」と、そこまでポジティブにはとらえていないものの、「ワインが当たり前のように海外から入ってきて広がっているのが成功モデルなので、そのプロセスを最短距離で進むのが我々がやりたいことですね」と話します。

日本酒の輸出は右肩上がりで増えているものの、まだまだ市場としては決して大きくありません。しかし日本食がブームと言われており、実際に日本食レストランの数は2006年の約24,000店から2021年には約159,000店まで約6.6倍に増えています。

海外における日本食レストランの数(出典:外務省調べにより、農林水産省が推計)「日本食があるところには日本酒が必然的にあるべきだと思っています。食文化としての日本食は海外で広がっており、そこにいい感じでシナジーを持たせて日本酒が広がっていけばいいなと思っています」(玄氏)

海外での展開も注目したいが、日本人としてはICHI-GO-CANがいかに入手しやすくなり、ラインアップが増えていくのかも気になるところ。

「2022年の出荷本数は約15万本でしたが、2023年には100万本を売る予定です。現在取引が決まっているチェーンだけで100万本を売れる体制になっています。大手の全国チェーンから地域のチェーン店まで広げていく予定です。」

現在は約80の蔵元と連携していますが、ほかの蔵元にも「ぜひお声がけいただきたい」と玄氏は話します。

「いいものを作るための仕組みをしっかり調整していますので、そこに蔵元が来ていただけるとうれしいです。そのほかは、組合単位や県単位での取り組みが多いですね。そういう形だと我々もあまり人的リソースを割かずに横串でやれるので、最短距離でいろいろな蔵元と量をしっかり作って販売していけます。

自治体単位などで取り組んで道の駅などで売ると最強なんです。地域には、その地域で強いスーパーがいて、その横には卸がいます。我々はそことしっかり取り引きすることでコンビニや地域の道の駅などに展開できます。そことしっかりと連携することが我々の事業のポイントです。さらに今後は、ICHI-GO-CANだけでなく、提携している蔵元さん自体にもっと注目を集められるようにしたいですね」(玄氏)

る反面、輸出量は増加傾向にあるのをご存知でしょうか。国内出荷量は1973年の約170万kl(キロリットル)をピークに年々減少、2021年には約40万klにまで落ち込んでいます。一方で輸出量は増加傾向にあり、2022年には約3万6,000klにまで増えました。

近年、日本酒は海外でも人気を博しており「SAKE」と呼ばれていることをご存知でしょうか。。それを受け、日本酒の海外への輸出は増え続けており、全国約 1,700 の酒蔵が所属する日本酒造組合中央会の発表では、2022年度(1月~12月)の日本酒輸出総額が474.92億円に達し、13年連続で前年を上回る金額になりました。輸出数量も同年、35,895㎘と過去最高を記録しています。。(出典:財務省貿易統計)。なぜ、これほどまでに日本酒が海外で好まれ、多く輸出されるようになったのでしょうか。

本記事では、海外で日本酒が好まれるようになった理由や、日本酒の輸出増加の背景、日本酒を輸出する際の注意点について解説します。

海外で日本酒が好まれるようになった理由

海外で日本酒が好まれるようになった1つ目の理由として、海外で受け入れてもらえるよう輸出用の日本酒に改良したことが挙げられます。海外市場では、軽くてフルーティーな日本酒が売れる傾向がありました。そのことから、日本酒の中でも最高級品を輸出用に回すだけでなく、海外でより受け入れてもらえるよう、酵母を増やす一方で、アルコール成分を少し減らし、ワインのような味わいの日本酒を醸造。。その結果、アメリカやヨーロッパなどでも日本酒が親しまれるようになりました。

2つ目の理由は、マーケティング戦略にあります。2020年、日本酒造組合中央会はフランスソムリエ協会と提携し、フランスのソムリエに日本酒の啓蒙活動を行いました。芸術的な日本酒の醸造に最も敏感で、高い評価につながる存在はワインコミュニティーだと考えたからです。熱燗ではなく、冷やしてワイングラスで味わう手軽な楽しみ方や、酒器を使用した飲み方もあわせて海外にアピールした結果、、日本酒のブランド力は高まり、現在では世界の名だたるワイン・テイスティング大会の多くが日本酒部門を設置しています。また、かつて「ドン・ペリニヨン」の醸造最高責任者だったリシャール・ジョフロワ氏も日本酒を作るほど、日本酒を好んでいるようです。

3つ目の理由は、健康志向の高い人たちからも注目を集めていることです。。日本酒はオーガニック原料で作られているものが多く、オーガニック志向の強い外国人に好まれています。さらに、日本に比べて圧倒的にヴィーガン(動物性食品を一切口にしない完全菜食主義者)人口が高い欧米では、日本酒が「ヴィーガンのお酒」として注目されています。醸造の最終段階で清澄剤として、動物由来のゼラチンなどが使われることのあるワインと違い、原材料・製造過程全てにおいて動物性の物を用いない日本酒は、ヴィーガンの人が安心して飲めるお酒として支持されています。そのため、企画段階から輸出を意識し、ヴィーガン認証を取る酒造も増えてきています。

主な輸出先

日本酒がよく飲まれているのは、どんな国でしょうか。

国別の輸出金額を見ると、1位は中国で約141.6 億円、2位はアメリカで約109.3億円、3位は香港で、71.1億円です。この上位3カ国の合計だけで、総額の67.8%を占めています。4位以降は韓国(25.2億円)、シンガポール(23.3億円)と続いており、ほとんどの国で、2022年の輸出金額は過去最高を記録しています(出典:農林水産省「2022年農林水産物・食品の輸出実績(品目別)」)。

輸出数量で見ると、1位はアメリカ(9,084㎘)、2位は中国(7,388㎘)、3位は韓国(4,054㎘)、4位香港(2,717㎘)、5位EU(2,712㎘)となっています。このことから、アメリカや韓国では、それぞれ中国や香港に比べ、価格の低い日本酒が多く輸入されていることがわかります。

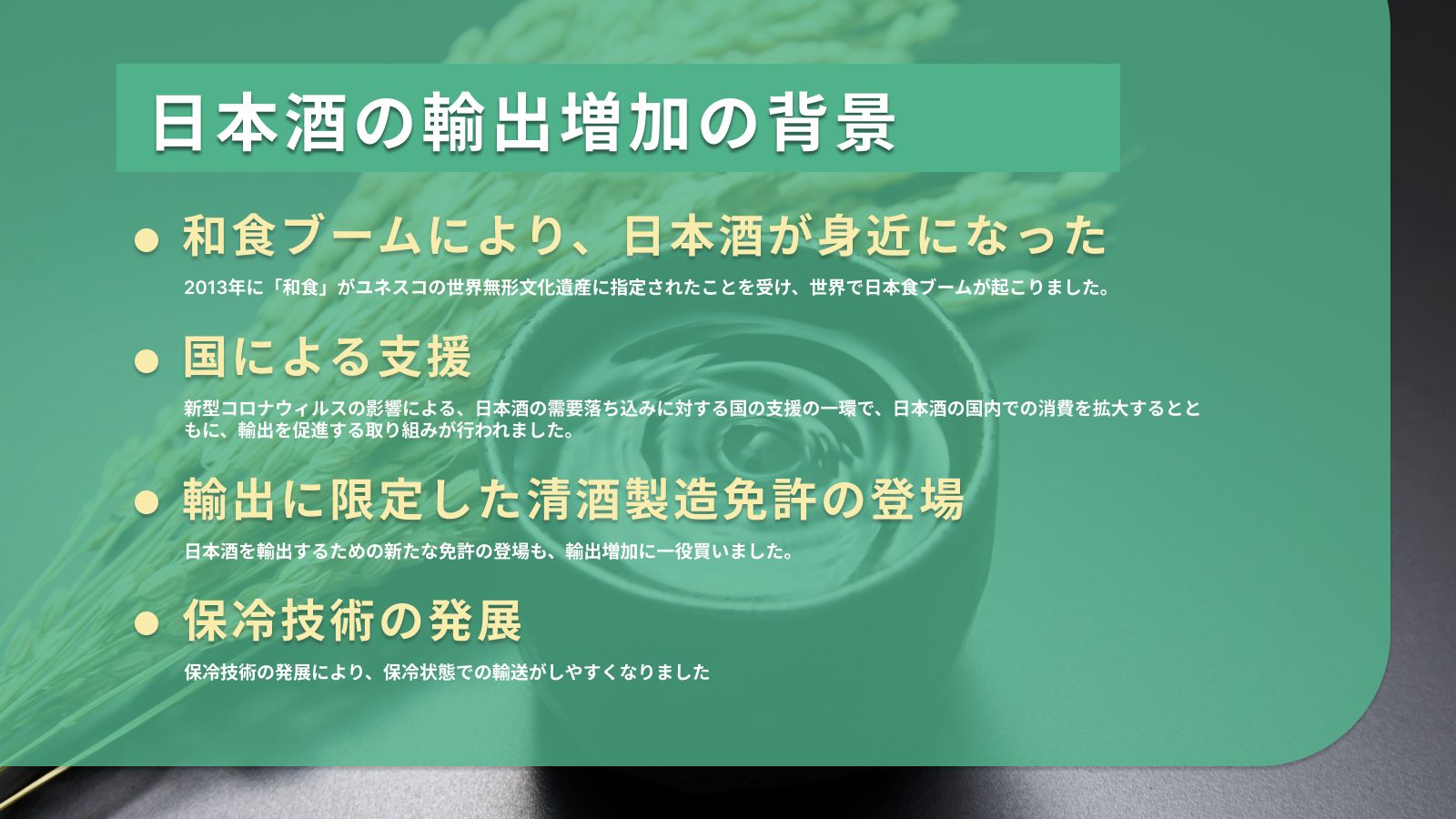

日本酒の輸出増加の背景

なぜ、日本酒の輸出が増加したのでしょうか。その背景を4つご紹介します。

和食ブームにより、日本酒が身近になった

2013年に「和食」がユネスコの世界無形文化遺産に指定されたことを受け、世界で日本食ブームが起こりました。日本食レストランが海外で増加し、レストランで日本酒が提供される機会も増えました。さらに、インバウンドの増加で、日本に旅行した際に日本酒の美味しさに目覚め、帰国後にも日本酒を好んで飲む人が増えています。

国による支援

新型コロナウィルスの影響による日本酒の需要落ち込みに対する国の支援の一環で、日本酒の国内での消費を拡大するとともに、輸出を促進する取り組みが行われました。国内でも、外国人を対象とした酒蔵ツアーを行うなど、日本を訪れる外国人が日本酒に触れる機会を増やしてきました。加えて、日本政府が2025年までに日本酒の輸出額を600億円に増加させる方針を打ち出したことにより、海外での商談会やプロモーション活動が盛んに行われ、日本酒の海外での認知やブランド価値の向上のための動きが活発になりました。

輸出に限定した清酒製造免許の登場

日本酒を輸出するための新たな免許の登場も、輸出増加に一役買いました。それまで酒類を製造するための免許は、免許取得後の1年間の製造見込み数量が酒税法で規定される最低製造数量基準を満たす必要があるなど、満たさねばならない要件が数多くありました。それが令和2年、輸出に限定した清酒(日本酒)の製造免許である「輸出用清酒製造免許」が登場したことにより、輸出用日本酒製造のハードルが下がり、新規参入がしやすくなりました。輸出用清酒製造免許制度の特徴は、最低製造数量基準の適用がなく、需給調整要件も適用外であることです。ただし、輸出用清酒製造免許の保持者が製造する清酒は、海外でのブランディングの確立が目的であるため、原材料の米または米麹は国内産米のみを使用し、国内で製造・容器詰めする必要があります。加えて、海外への輸出品製造のための免許であるため、この免許で製造した商品の日本国内での流通は原則禁止されています。

保冷技術の発展

保冷技術の発展により、日本酒にとって最適な状態での輸送がしやすくなりました。これにより、それまで保冷が必要であるために輸出するのが難しかった大吟醸や吟醸、純米酒、生酒なども輸出可能になりました。特に、高価な日本酒の消費拡大に貢献しています。

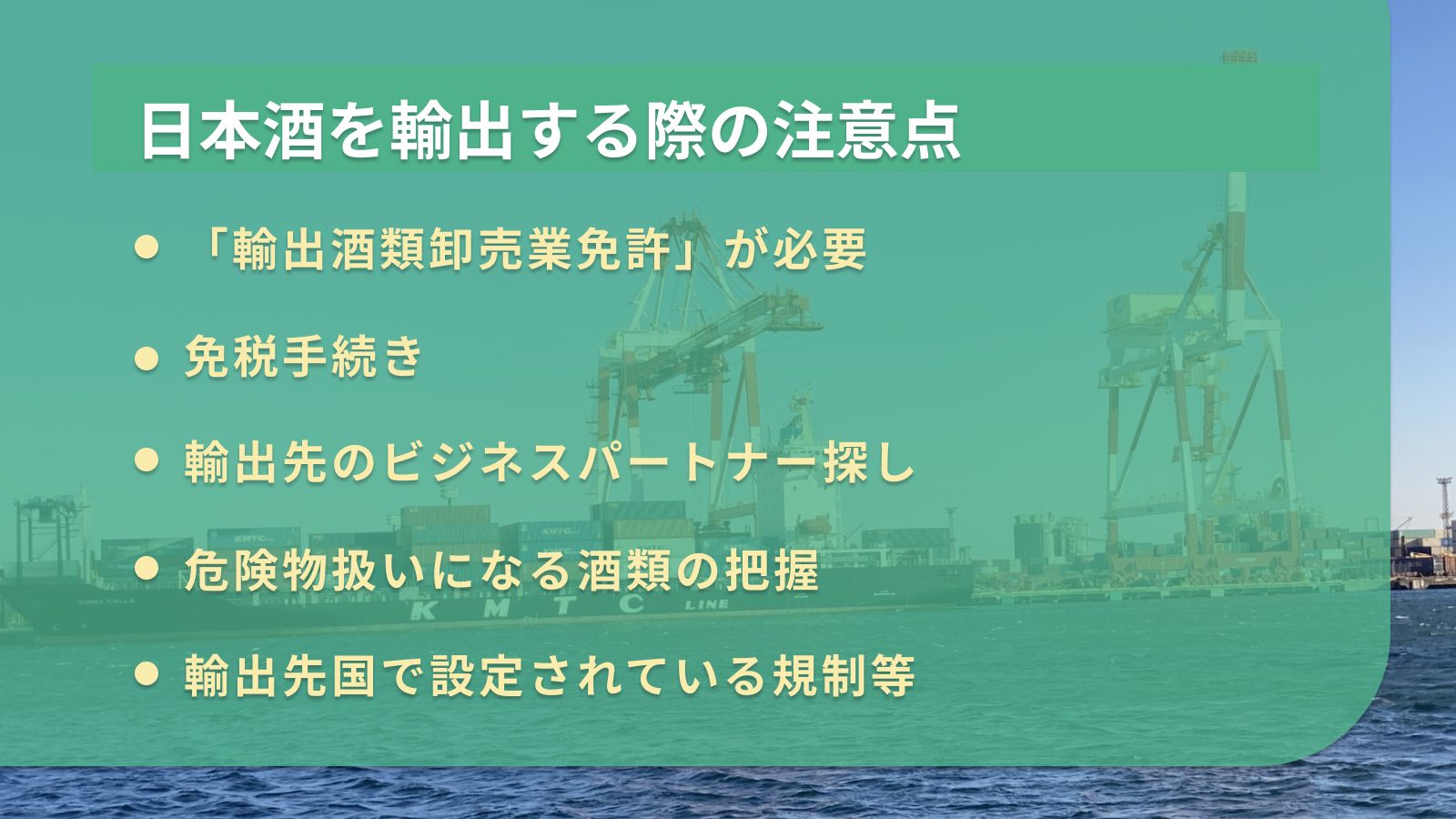

日本酒を輸出する際の注意点

実際に日本酒を海外に輸出する際、注意すべきことを5つご紹介します。

「輸出酒類卸売業免許」が必要

日本酒を輸出するためには酒類を輸出し、海外の業者に卸売することができる「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。所管の税務署に免許申請し、必要な要件を満たしているか審査を受け、合格後に免許1件につき9万円の登録免許税を納付すると、交付されます。

輸出酒類卸売業免許は、「清酒の卸売」など輸出する酒類を限定した免許となっているため、限定されたお酒以外を販売する必要がある場合はその都度、条件緩和の申し出を行い、取扱いの範囲を広げる必要があります。

一方、酒造メーカーが自社で製造したお酒を輸出したり、もともと酒類卸売業免許を持った酒類卸業者が、免許を受けている酒類を輸出する場合は、輸出酒類卸売業免許が無くても、日本酒を輸出することができます。

免税手続きをする

酒類製造者が外国に輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合や製造者から直接酒類を購入して輸出する場合、酒税が免除されます。そのためには、酒税納税申告書を必ず所定期間内に所管の税務署に提出しなければなりません。その際、酒税納税申告書の期限内での申告であること、酒税納税申告書に数量や税率区分などが記載された明細書を添付する必要があります。

輸出先のビジネスパートナー探し

日本から日本酒を輸入する、海外のビジネスパートナーも必要です。海外に出向かなくても、国内で開かれる展示会や商談会、見本市などのイベントに出展して、ビジネスパートナーを見つけることもできます。バイヤーに試飲をしてもらったり、その場で意見をもらうことで、商品の改良点も見つけやすくなります。

危険物扱いになる酒類を把握する

航空輸送では、容器あたりの容量が250ℓ以上あり、アルコール度数が24度~70度のお酒、または容器の容量に関わらずアルコール度数70度以上のお酒は、危険物扱いになることがあります。その場合、輸送料が高くなったり提出書類が増えたりと、輸出ができない場合があります。

輸出先国で設定されている規制等について調べる

日本酒を輸出するにあたり、輸出先国で設定されている規制等を調べ、事前に把握しておきましょう。例えば中国に輸出する場合、中国には「食品安全法」や「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」「輸入酒類国内市場管理弁法」「輸出入食品安全管理弁法」などによる規制が設定されています。ラベルは中国語で強制国家標準に準拠した内容にし、東日本大震災に関する東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書も提出する必要があります。他にも、中国で日本酒を流通させるための税金として、輸入関税、消費税、増値税などがあるため、それらについても把握しておきましょう。

このように、輸出先国毎に規制や税制が異なるため、輸出を検討する際は事前に調べ、把握しておくことが大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

日本酒は、日本国内での消費が減っているため、今後も酒造メーカーは販路拡大するために、国外への輸出に注力していく必要があります。それを日本政府も後押ししており、2023年には文化庁が日本酒、焼酎、泡盛等といった日本の「伝統的酒造り」をユネスコの無形文化遺産に提案するなど、引き続き国を挙げて日本酒を海外にアピールしていくようです。これが成功すれば、輸出のさらなる増加も見込めるのではないでしょうか。

FBマネジメントは、中小企業の皆さまの輸出事業をはじめ、グローバル展開・海外進出を全力でサポートさせていただいております。特に、食品関係の輸出に関しては有能な人材が揃っており、マーケット調査から商談準備・通訳の派遣、あるいは、輸出先企業との交渉代行まで、責任を持って遂行させていただきます。海外への輸出を検討されている方は、ぜひ弊社にご相談ください。

FB GLOBAL MEDIA編集部

最新の海外市場動向からビジネス戦略、現地での法律や規制に至るまで、多岐にわたる情報を発信しています。世界のジャパニーズファンを増やすため、日本の魅力を世界へ発信していきます。

0 コメント:

コメントを投稿