海水と真水の塩分濃度差で発生するエネルギーを使う「塩分濃度差発電」の国内での出力予測を、山梨大学の研究グループが初めて算出した。109の大規模河川の河口付近に発電所を設置した場合にどれだけの電力を確保できるかを調べ、発電所1基当たりの発電量は太陽光発電や風力発電と遜色ないレベルにあることが判明。再生可能エネルギーの一種として活用が期待されており、研究グループの大学院総合研究部生命環境学域の島弘幸教授は「想定以上の有用性を確認できた」と評価する。

浸透圧の原理で

塩水と真水を混ぜると「塩分濃度差エネルギー」が放出される。通常は熱として大気や海水中の放出され、捨てられている。研究グループによると、全世界でこのエネルギーをすべて電気に変換すると、1テラワット以上の電力となり、全世界の電気需要の2割に相当するという。

今回の研究では浸透圧の原理を使った発電システムを前提とし、どれだけの電力を確保できるかを河川の流量や水温、塩分濃度などを各種のデータベースから引用して算出した。

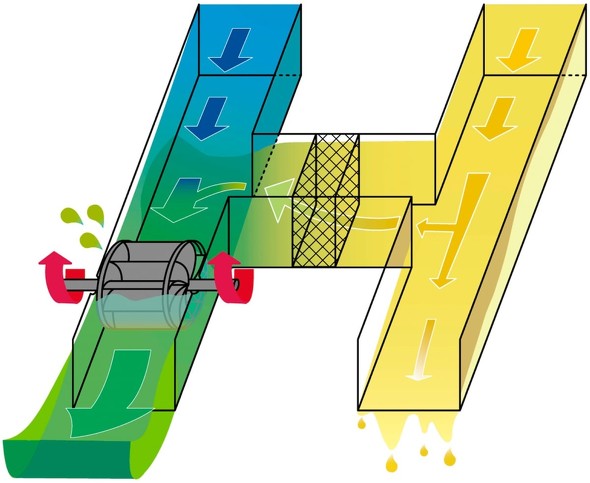

発電システムの基本的な仕組みは、海水(塩水)と河川水(淡水)を半透膜で隔てる。濃度の薄い方から濃い方へ水分子が移動する浸透圧の原理で、河川水側から水分子が海水側に浸透し、海水側の水量が多くなる。これで発生した強い水流でタービンを回転させて発電する。

信濃川などが上位

発電量は塩分濃度差、流量に比例する。このため国内では信濃川や石狩川、木曽川が大きな出力が見込めるトップ3となった。

発電所1基当たりの平均生成電力は6メガワット。風力発電(13メガワット)、太陽光発電(4メガワット)といった既存の再エネと比較しても同等レベルなことも確認できた。研究成果は国際学術誌「Desalination」にオンラインで掲載された。

国内で塩分濃度差発電の出力予測は前例がない。そのため今回の研究結果は、国内で同方式の発電施設建設に向けた適地調査の基礎的なデータに活用できる。研究グループの環境科学科4年生の渡邉琴弓さんは3年時からこの研究に主体的に取り組んでおり、「今後はコスト計算を追加し、実用化が可能かの検証を進めたい」と話す。

福岡市で初の実用化

塩分濃度差発電は令和7年度に国内で初めて実用化される。福岡市が海水淡水化センター「まみずピア」に建設中で、実現すれば世界でもデンマークに続き2例目になるという。

水資源に乏しい福岡市では渇水対策として同センターで海水を淡水化している。この過程で発生する塩分濃度が通常の海水よりも高い濃縮海水と、淡水である下水処理水との塩分濃度差を活用して発電する。ともに海に放流するものを活用して電力を得るというプロジェクトだ。

今年2月に政府が閣議決定したエネルギー基本計画では、2040年度の電源構成見通しの再エネの比率を4~5割程度とし、主力電源と位置付ける。その中核となる太陽光発電は日中のみ、風力発電は天候に大きく左右されるなどの課題があるが、塩分濃度差発電は昼夜を問わず、発電できる。それだけに太陽光や風力発電の弱みを補完する再エネとしての期待も高まっている。(平尾孝)

copyright (c) Sankei Digital All rights reserved.

0 コメント:

コメントを投稿