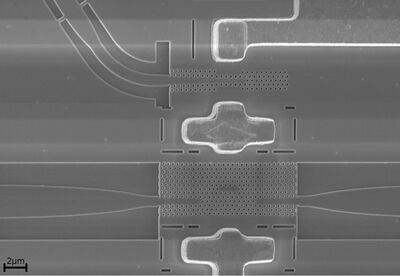

NTT物性科学基礎研究所の納富雅也は、達成感と驚きが入り混じった奇妙な気分を味わっていた。光信号と電気信号を組み合わせた「光論理ゲート」の動作を、チームの若手が確認したときである。これまで多くの研究者がたどり着けなかった発明だった。 「これはもしかしたら、ものすごいものができてしまったのかもしれない……」 2020年3月、納富のチームが一連の研究にもとづく成果を発表すると、世界の学界に衝撃が広がった。 NTTで研究開発部門を率いる常務の川添雄彦は、この光電融合素子が「すべての始まりだった」と語る。研究チームが開発したのは、電気と同じ動作をする光のトランジスターやスイッチである。電子回路は電気の流れで信号を処理するが、この技術を使えば電気の代わりに光で動く超高速の半導体チップをつくれる可能性がある。銅でできた電線より光ファイバーの方が圧倒的に速いのと同じ原理だ。 NTTのIOWN(Innovative Optical and Wireless Network = アイオン)構想は、こうして生まれた。電気ではなく光で情報処理する世界を築き、デジタル技術を丸ごと塗り替える――。社長の澤田純の号令の下、旧電電公社の巨艦が動き出した。 考えてみれば、私たちはこれまで電気に縛られてきたのかもしれない。たとえば大きな画像をメールで送るときにファイルを圧縮するが、これは一度に送れる情報の量に限りがあるからだ。半導体チップに微細な回路を詰め込むのは、チップのなかで電流の移動距離を短くするためである。これらは、いわば電気の側の都合であり、コンピューターがうまく仕事ができるように、人間の側が知恵を絞らなくてはならなかった。よくよく考えれば、本末転倒ではないか。 常務の川添がよく使うたとえが、海に生息するシャコの視覚だ。人間の目は赤、青、黄の3原色だけに反応し、脳の中で3色を合成することでさまざまな色として認識するが、シャコの目には12種類の波長を識別する受容細胞がある。目から得られる情報量は人間よりシャコの方が圧倒的に多く、それだけ脳の機能は簡単になる。人間の場合は、脳が情報処理で忙しいため、知恵熱も出るし、時にはパンクすることもある。シャコは人間より豊かな景色を見ながら、悩むことなく暮らしているのかもしれない。 脳で難しいことを考えないので、脳内の信号の扱いに遅延が生じない。12色に体が直接反応し、獲物を素早く捕る動作ができる。捕食という価値観の下で、シャコは生存競争の末に、生物界最強の目を獲得した。では、人間の価値観とは何だろう――。 これまでデジタル技術は、必要な情報だけを残して、あとは省くことで成り立っていた。光電融合の技術を発展させれば、アナログの自然界を丸ごととらえて情報として処理する道が開ける。電気だけではできなかった、高速、大容量、省エネルギーのデジタル社会も夢ではない。そこに人間にとって新しい価値を生み出せるのではないか……。 通信会社であるNTTは、もともと光の技術が強かった。これまでは光は通信の手段であり、情報処理は電気の仕事だという通念がある。だが、その壁を光電融合技術が破るかもしれない。 コンピューター同士をつなぐ回線に使われている光ファイバーは、光を電気に変換する素子を小型化することで、半導体チップの入り口と出口までたどり着いている。光電融合素子の発明によって、今度はさらに光がチップの内部にまで入り込む。電気に代わってチップのなかを光が走り回る――。 NTTは構想の目標を2030年に据えた。それまでに光電融合技術を使って何らかの製品、サービスを世の中に送り出し、光の世界が夢ではないことを示したい。企業である以上、研究開発で成果をあげ、大きな社会構想を描くだけでなく、カネを稼ぐビジネスに仕上げなければならない。 経営が動いた。2020年6月にNECに出資して、同社の第3位の株主となった。21年4月には子会社を通して富士通と資本提携した。通信事業者であるNTTが、モノづくりの領域に下りていき、実体のある製品・サービスにつなげる布石である。20年9月には、4兆3000億円を投じてグループの稼ぎ頭であるNTTドコモを完全子会社化すると発表し、収益の基盤を強くした。 社長の澤田純は「GAFAがライバル」と語るが、GAFAと規模を競うという意味ではない。電気から光へとゲームチェンジを仕掛け、GAFAが支配するデータ社会のあり方を質的に変えるのが真意である。 世界でただ一国、日本が光電融合素子を生産できる国になれば、日本は半導体バリューチェーンの新たな要衝となるだろう。NTTの技術には半導体の地政学の地図を塗り替える潜在力がある。そのためには、日本の国内に工場がなければならない。NTTがメーカーである富士通と組む理由が、ここにある。日本の安全保障だ。 光電融合技術は、新しい半導体チップをつくるだけではない。この技術でインターネットの仕組み自体が変わる可能性があるからだ。 そもそもインターネットは誰がつくり、誰が運営しているのか――。私たちはインターネットを所与のインフラとして疑いなく使っているが、実は技術的には限界に近づいている。個々の情報端末に「IPアドレス」と呼ばれる住所を割り当て、これを宛先や送り主の名札とし使うのが、現在のインターネットの仕組みだ。もともとは、通信の物理的な制約が大きかった1980年代に米国の国防総省が中心となって開発した軍事技術である。 だが住所の番地の数には限りがある。パッチワークのように後から工夫を重ねてなんとかしのいではいるが、データ流通が爆発的に伸び続ければ、いずれはパイプのどこかで情報が詰まるときがくる。 インターネットのおかげで、人々は国境を越えて自由に情報をやり取りできるようになった。それが いまでは逆に、インターネット自体がボトルネックになっているのだ。誰もが平等に情報化の恩恵を受け、技術の面で自由と民主主義の進展を支えてきたが、これから先は公平性が薄れ、むしろ民主主義を阻む壁になるかもしれない。IPアドレスを配分する者が権力を握る。姿が見えないインターネットには、そんな恐ろしい側面がある。 125倍の伝送容量、100分の1の電力消費を目標にするIOWNの構想が実用化すれば、米国が築いたインターネットの殻を破ることができるかもしれない。研究所の納富のチームが10年以上の歳月をかけて生み出した光電融合素子は、それだけの破壊力を秘めている。 NTTは2019年10月に「IOWNグローバル・フォーマル」を立ち上げた。世界各国のデジタル企業と連携する枠組みを設け、米国のデラウェア州で法人として登記した。NTT1社ではインターネットを変革することなど到底できないからだ。世界を変えるには、まず仲間づくりから始めなければならない。日本では、まずソニーが仲間に入った。 米国からはインテルが中核メンバーとして参加し、マイクロソフト、デルなどの主要なデジタル企業も続々と集まってきた。2021年秋の時点で参加企業は約70社ある。ただし中国企業は入っていない。 NTTが最も気にしているのは中国との関係だろう。米国で登記したのは、米国の法律で守られながら、仲間づくりを進めるためである。いまの日本の法律では、中国企業が参加したいと言えば断ることはできない。 構想の土台となったNTTの光電融合素子は、日本の安全保障に関わる戦略的に機微な技術だ。今この素子をつくれるのは、世界でNTTだけである。日本が世界を揺り動かすことはできるだろうか――。 光の世界を実現するには、何兆円もかかるであろう開発資金を調達し、インターネットの始祖である米国の同意を取りつけて巻き込まなければならない。開発が進めば、やがてその先に現れるのは技術をめぐる国際政治の荒波である。 その壁の高さもまた計り知れない。光トランジスタを生み出す

さらなる高速、大容量、省エネのデジタル社会が可能

インターネットの殻を破る

NTTだけの技術で世界を揺り動かせるか

世界的な半導体不足の中、半導体のバリューチェーンのボトルネックとなる要衝は、世界にいくつかある。高度な製造技術を握る台湾のTSMCはその筆頭であり、基本回路をライセンス供給する英国のアーム、微細加工の製造装置を独占するオランダのASMLもその一つだ。これらの要衝を抑える国家や地域がバリューチェーンを制する力を持ち、サイバー空間で強国となる。いまの日本には、残念ながら要衝と呼べるほどの企業はいない。

だが、半導体の地政学の地図は、新しい技術が登場するたびに塗り替えられていく。戦いはすでにある要衝を奪い合うだけではない。いま要衝が手中にならいのならば、新しい要衝を国内に築けばいい。日本の挑戦は始まっている。その一端を、日本経済新聞編集委員の太田泰彦氏による新書『2030半導体の地政学』より一部抜粋・再構成してお届けする。

NTTが開発した光トランジスタの電子顕微鏡写真(写真・NTT提供)

0 コメント:

コメントを投稿