https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2502/27/news114.html

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2502/27/news114.html

FLOSFIA出身CEOの再挑戦(1/2 ページ)

SiCやGaNのさらに次の世代のパワー半導体材料として期待される二酸化ゲルマニウム。その社会実装を目指す立命館大学発のスタートアップ、Patentixで社長兼CEOを務める衣斐豊祐氏と、Co-CTO(共同最高技術責任者)を務める金子健太郎氏に話を聞いた。

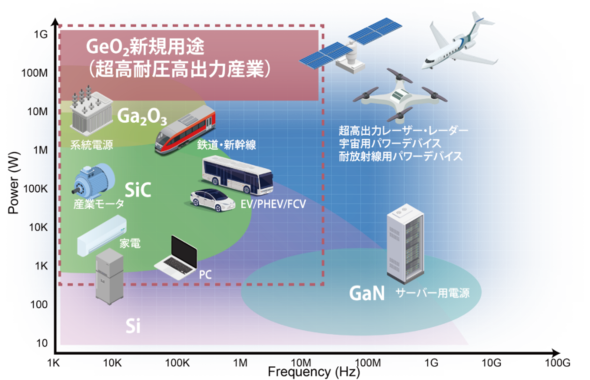

パワー半導体の高性能/高耐圧化が進む中、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)をはじめとする次世代パワー半導体材料への注目が高まっている。SiCやGaNのさらに次の世代のパワー半導体材料として期待されるのが二酸化ゲルマニウム(GeO2)だ。GeO2パワーデバイスは、電力損失をシリコン(Si)の4000分の1、SiCの10分の1に低減できるという。

GeO2にはどのような可能性があるのか。GeO2の社会実装を目指す立命館大学発のスタートアップ、Patentixで社長兼CEOを務める衣斐豊祐氏と、Co-CTO(共同最高技術責任者)を務める立命館大学 総合科学技術研究機構 教授の金子健太郎氏に話を聞いた。

性能/コスト/実現性の三拍子そろった材料

――次世代パワー半導体向けに注目を集める材料は多くありますが、その中で特にGeO2に着目したのはなぜですか。

金子健太郎氏(以下、金子氏) GeO2はバンドギャップがSiCやGaNを上回ることから高性能が期待でき、基板コストも比較的低く、p型/n型の両伝導が可能と予測されているためだ。

前提として、Siが市場の大部分を占めてきた半導体の世界で、20~30年かけて特定の領域にSiCやGaNが食い込んできたのが現在の状況だ。しかし、SiCは価格が下落してきたことで利益が上がりにくくなり、企業は先行投資としてSiCに勝る次の材料を探し始めている。

実用化に重要な条件は3つあり、1つ目は基板からデバイス製造までのトータルコストが低いこと、2つ目はバンドギャップが大きいこと、3つ目はpn両型伝導が可能であることだ。pn両型伝導は、広い市場を対象にしたデバイスを作るには欠かせない条件だ。この3つの条件を満たさない材料はアカデミアの研究対象にとどまってしまう。

次世代半導体材料として注目される材料は多数あるが、窒化アルミニウムガリウム(AlGaN)や窒化アルミニウム(AlN)、窒化ホウ素(BN)は基板が高価で、事業化が難しい。酸化ガリウム(Ga2O3)は理論上、P型半導体が作製できないことが分かり、活用できる領域はあるもののマス市場向けには減速してしまった。ダイヤモンドは物性では「絶対王者」といえるが、N型半導体が作製できないという致命的な欠点がある。

一方、GeO2は3つの条件をなんとか満たしていて、知名度こそ低いが可能性は非常に高いと考えている。

FLOSFIA出身のCEOが「再チャレンジ」

――金子氏はGa2O3半導体の開発を手掛けるFLOSFIAの共同創業者でした。衣斐氏もFLOSFIAの一員でしたが、どうしてPatentixを立ち上げるに至ったのでしょうか。

金子氏 FLOSFIAの立ち上げ後、前述の通りGa2O3ではP型半導体が作製できないことを実験で確認したため、Ga2O3を超える材料としてGeO2に着目した。

そのころ米国ミシガン大学でもGeO2に関する研究があったが、その研究ではまだ薄膜の成長速度が1時間当たり10nmと低く、制御性も悪かった。GeO2はルチル構造が最も安定性が高いがアモルファス相が混ざりやすく、かつ真空状態で気体である酸化ゲルマニウム(GeO)が脱離しやすいことから、薄膜の結晶成長が難しい。

対して私の研究室で研究していた「ミストCVD法」では、大気開放下で基板状に薄膜を作製するため、GeOの脱離を防ぎ、成長速度を改善できた。アカデミアの研究を事業化するとなると困難も多く、慎重に進めるべきだと考えているので、当初は事業化を目指していたわけではなかったが、衣斐氏と再会して「面白そうだからやってみよう」という話になり、創業につながった。

衣斐豊祐氏(以下、衣斐氏) 日本の大学では、半導体材料に関する優れた基礎研究が多く行われているが、社会実装には至らないことが多い。事業リスクの高さから大企業が取り組むことは難しいため、ここはスタートアップの役目だ。米国のスタートアップではリスクを冒して製品開発から社会実装までやってのけ、一気に世界でシェアを拡大する例があるが、日本ではなかなかそうならない。FLOSFIAでそれを目指したが難しい部分があったので、Patentixで再チャレンジしているところだ。

高耐圧/高出力市場でSiCを代替する可能性も

――GeO2のターゲットアプリケーションはどのような領域ですか。

金子氏 高耐圧/高出力市場でSiCを代替する可能性がある。それ以外の市場はPatentixの事業が進展する中で次第に分かってくると考えている。かつてはGaNも「マーケットがない」とされていたが、通信技術が進化する中で高周波デバイスの需要が生まれてきた。GeO2も今後、思いもしなかった分野に広がっていくだろう。

――PatentixはGeO2基板/パワーデバイスの開発に取り組んでいて、2024年11月には「ルチル型二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)単結晶薄膜上にショットキーバリアダイオードを形成し、その動作を確認した」という発表もありました。Siデバイスに慣れている設計者にとって新材料のデバイスは扱いにくいという声もありますが、GeO2のデバイスとしての扱いやすさはどうなりそうでしょうか。

金子氏 実際の扱いやすさはまだ分からないが、GeO2はN型/P型ともにデバイスの動作速度が速いということが分かっている。SiCで見られるような絶縁膜界面における欠陥が起こりにくいので、それによって動作速度が下がるということもなく、設計者にとって扱いやすいデバイスができるのではないかと考えている。具体的にデバイスの回路や配線をどうすべきかといった部分は、顧客との話し合いの中で生まれてくるだろう。

「日本の研究成果を日本のベンチャーが普及させたい」

――デバイス製造は大手デバイスメーカーと連携して進めていくとのことですが、大手デバイスメーカーに求めることはありますか。

金子氏 アカデミアの研究者としての意見だが、新規材料の研究にはものすごい労力と資金がかかっていて「何もないところからすごいデバイスが手に入る」というわけではない。大手企業には資本業務提携などの資金的な援助も含め、リスクをある程度分かち合って協力してもらいたいと思う。

――Patentixとしての今後の展望を教えてください。

衣斐氏 大企業がGeO2に参入できるレベルまで持っていくことがPatentixの役目だと考えている。GeO2にはまだ技術的な課題が非常に多く、社会実装に向けてはサプライチェーンも構築する必要がある。現時点では大企業にとってはリスクが大きすぎるので、大企業が参入できる状況を整えていく。

日本で盛んに研究されていた半導体材料が他国の企業によって社会実装されるケースが多いが、GeO2では、日本の研究成果を日本のスタートアップが世界中に普及させていきたいと考えている。

Patentix 社長兼CEOの衣斐豊祐氏 提供:Patentix

Patentix 社長兼CEOの衣斐豊祐氏 提供:Patentix

0 コメント:

コメントを投稿