https://diamond.jp/articles/-/335157

https://diamond.jp/articles/-/335157

Photo:Roger Ressmeyer/gettyimages

Photo:Roger Ressmeyer/gettyimages日本の猛攻を受けて米企業がDRAM事業から続々と撤退する中、「ミスター・ジャガイモ」は本能的に、参入する絶好のタイミングが来たと悟った――。半導体を巡る国家間の攻防を描き、週刊東洋経済の「ベスト経済書・経営書2023」にも選ばれたクリス・ミラー著『半導体戦争』では、日本が半導体の世界王者から凋落していく姿も詳解している。特集『半導体戦争 公式要約版』(全15回)の#9では、米国はどうやって日本の半導体産業に勝利したのかに迫る。

「ミスター・ジャガイモ」がDRAM最悪期に

テキサス州の半導体メーカーを支援した

マイクロン・テクノロジーは「世界最高の製品」をつくっている、がジャック・R・シンプロットの口癖だった。しかし、アイダホ州の億万長者である彼は、主力製品であるDRAMチップの物理的な仕組みについては、よくわかっていなかった。

博士だらけの半導体産業のなか、中学すら卒業していない彼は異色の存在で、専門分野はジャガイモだった。それは、彼がボイシ市で乗り回している白のリンカーン・タウンカーを見れば一目瞭然だ。ナンバープレートが「MR SPUD(ミスター・ジャガイモ)」だったからだ。

それでも、彼にはシリコンバレーの優秀な科学者たちにはない才能があった。ビジネスの手腕である。彼は、フライドポテト用のジャガイモを機械で選別し、乾燥させ、冷凍する方法を開拓したことで、初めて財を築いた。

それはシリコンバレー風のイノベーションではなかったが、マクドナルドにジャガイモを販売する巨大契約を勝ち取ることにつながった。一時など、マクドナルドのフライドポテトに使われるジャガイモの実に半分を供給していたこともあった。

そのシンプロットが支援したDRAMメーカーのマイクロンは、当初、倒産確実に見えた。双子の兄弟のジョー&ウォード・パーキンソンがボイシの歯科医院の地下室でマイクロンを創設した1978年といえば、メモリ・チップ・メーカーを興すのには最悪の時期だった。当時は、日本企業が高品質で低価格のメモリ・チップの生産を急激に伸ばしていたからだ。

マイクロン・テクノロジー創業者で双子の兄弟のジョー&ウォード・パーキンソン Photo:Roger Ressmeyer/gettyimages

マイクロン・テクノロジー創業者で双子の兄弟のジョー&ウォード・パーキンソン Photo:Roger Ressmeyer/gettyimagesマイクロンが最初に獲得したのは、テキサス州のモステックという企業向けの64KビットDRAMチップを設計する契約だったが、アメリカのほかのDRAMメーカーと同様、富士通に叩きのめされた。

たちまち、マイクロンの半導体設計サービスの唯一の顧客だったモステックは、倒産の憂き目にあう。支援を求めた相手が、アイダホ州一の大富豪、ミスター・ジャガイモだった。

シリコンバレーの大手テクノロジー企業が、日本の猛攻を受けてDRAMチップ事業から続々と撤退するなか、シンプロットは本能的に、メモリ市場に参入する絶好のタイミングが来たと悟った。

ジャガイモ農家である彼は、日本との競争によってDRAMチップがすっかり日用品(コモディティ)に成り下がってしまったことを、はっきりと見抜いていた。

百戦錬磨の彼は、日用品メーカーを買収する最高のタイミングは、価格が下落していて、ほかの競合企業がことごとく清算手続きに入っているときだと知っていた。結局、彼はマイクロンに100万ドルの支援を行うことを決意する。

「どこよりも高品質な製品をどこよりも安くつくる」

微細化や製造工程簡素化でコスト削減を徹底追求

日本のDRAMメーカーと戦うことを決めたマイクロンの秘策は、積極的なコスト削減だった。初期の従業員のひとりによれば、「マイクロンの技術的頭脳」を担っていたウォード・パーキンソンには、最大限効率的にDRAMチップを設計する才能があった。競合企業の大半がチップに搭載するトランジスタやコンデンサの微細化にこだわるなか、彼はチップそのものを微細化すれば、1枚の円盤状のシリコン・ウェハーに詰め込めるチップの数を増やせる、と気づいた。

これにより、製造がはるかに効率化した。「これは市場のなかで群を抜いて最悪の製品だ」と彼は冗談を言った。「だが、群を抜いて安くつくれる」。

次に、パーキンソンと彼の右腕たちは、製造工程を簡素化した。パーキンエルマーやASMLから購入したリソグラフィ装置に改良を加え、こうしたメーカー自身でさえ想像もしないレベルまで精度を押し上げた。また、1回あたり業界標準の150枚ではなく250枚のシリコン・ウェハーをベーキング(加熱処理)できるよう、炉を改良した。

製造工程の一つひとつの段階で、処理できるウェハーの数を増やしたり、生産時間を短縮したりできれば、そのぶん価格を下げることができた。日本やアメリカ国内の競合企業以上に、マイクロンの従業員たちが持つ技術的な専門知識は、コスト削減に向けられたわけだ。

マイクロンがあくまでコストにこだわったのは、それ以外に選択肢がなかったからだ。単純に、アイダホ州の小さな新興企業にとって、ほかに顧客を獲得する手立てがなかったのだ。水力発電のコストが低いこともあって、ボイシのほうがカリフォルニア州や日本より土地代や電気代が安かったことも追い風となった。

マイクロンの従業員たちにとっては、企業を存続させる以外の選択肢はなかった。シリコンバレーなら、勤め先が倒産したら次の半導体メーカーやコンピュータ・メーカーに転職すればいい。対して、マイクロンはアイダホ州ボイシにあった。

「代わりの仕事なんてなかった」とある従業員は説明する。「DRAMをつくるか、ゲームオーバーかのふたつにひとつだ」。別の従業員によると、マイクロンは「がむしゃらに働くブルーカラーの労働倫理」に基づいていて、「苛酷な搾取工場のメンタリティ」を備えていたという。厳しいDRAM市場の不況を何度も生き抜いた初期の従業員は、「メモリ・チップというのは、それは残酷な、残酷な商売だ」と振り返った。

アイダホ州ボイシの半導体工場で働くマイクロン・テクノロジーのエンジニアたち(1983年撮影) Photo:Roger Ressmeyer/gettyimages

アイダホ州ボイシの半導体工場で働くマイクロン・テクノロジーのエンジニアたち(1983年撮影) Photo:Roger Ressmeyer/gettyimagesシンプロットは決して信念を曲げなかった。自身の所有する企業の危機をことごとく乗り越えてきた彼は、短期的な価格変動のせいでマイクロンを手放すつもりなんてなかった。ちょうど日本との競争がピークを迎えた時期にDRAM市場へと参入しながら、マイクロンは競争を生き抜き、最終的には大成功を遂げた。シンプロットの100万ドルの初期投資は、最終的に10億ドルへと化けたのである。

マイクロンは、各世代のDRAMチップが開発されるたび、記憶容量の面で東芝や富士通といった日本企業と張り合い、コストの面で競争に勝つ、という戦い方を身につけた。

こうして、10年間におよぶ苦闘の末、アメリカの半導体産業はとうとうひとつの勝利をもぎ取った。それを可能にしたのは、アメリカ最大のジャガイモ農家が生んだ市場の知恵だったのだ。

日本の金融市場崩壊で不況に突入

露呈した半導体の過剰投資

ソニーの盛田昭夫は、1980年代、ジェット機で世界中を飛び回り、世界のエリートたちとの交流に明け暮れる毎日を送っていた。彼は国際舞台でビジネスの賢人として崇められ、世界的な経済大国、日本の代表的人物として扱われていた。ソニーのウォークマンをはじめとする消費者家電を追い風に、日本は繁栄を遂げ、盛田は財を築いた。

ところが、1990年に危機が襲いかかる。日本の金融市場が崩壊したのだ。経済は落ち込み、深刻な不況へと突入した。たちまち、日経平均株価は1990年の水準の半値近くにまで下落し、東京の不動産価格はそれ以上に暴落した。日本経済の奇跡が音を立てて止まったのだ。

一方、アメリカは、ビジネスの面でも戦争の面でも復活を遂げる。わずか数年間で、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」はもはや的外れな言葉に思えてきた。日本の不調の原因として取り上げられたのが、かつて日本の産業力の模範として持ち上げられていた半導体産業である。

ソニーの株価急落とともに、日本の富が目減りしていく様子を眺めていた69歳の盛田は、日本の問題が金融市場より根深いものだと悟った。彼は1980年代、金融市場における「マネー・ゲーム」ではなく、生産品質の改善に励むよう、アメリカ人に説いてきた。

しかし、日本の株式市場が崩壊すると、日本自慢の長期的な思考がとたんに色褪せて見えてきた。日本の表面上の優位性は、政府が後押しする過剰投資という名の持続不能な土台の上に成り立っていたのだ。

安価な資本は半導体工場の新造を下支えした反面、半導体メーカーが利益よりも生産量に目を向けるきっかけとなった。マイクロンや韓国のサムスン電子といった低価格なメーカーが価格競争で日本企業に勝っても、日本の大手半導体メーカーはDRAM生産を強化しつづけたのである。

日本のメディアは半導体部門で起きている過剰投資に気づき、新聞の見出しで「無謀な投資競争」「止められない投資」などと警鐘を鳴らした。しかし、日本のメモリ・チップ・メーカーのCEOたちは、利益の出ないなかでも、新しい半導体工場の建設をやめられなかった。

日立のある経営幹部は、過剰投資について「心配しだすと、夜も眠れなくなる」と認めた。銀行が融資を続けてくれるかぎり、収益化の道はないと認めるよりも、支出を続けるほうがCEOたちにとっては楽だった。

日本のDRAMメーカーは、全員でいっせいに同じ市場に投資した結果、共倒れを運命づけられてしまったのだ。その点、DRAMチップに大きく賭けることがなかったという意味で異色の存在だったソニーは、イメージ・センサー専用のチップなど、革新的な新製品の開発に成功した。画像を検知する同社のチップは今でも世界の先端を走っている。

しかし、日本の大手DRAMメーカーの大半は、1980年代の影響力を活かしてイノベーションを促進するのに失敗した。大手DRAMメーカーの東芝では、1981年、工場に配属された中堅社員の舛岡富士雄が、電源が切られたあともデータを“記憶”しつづけられる新種のメモリ・チップを開発した。ところが、東芝が彼の発見を無視したため、この新種のメモリ・チップを発売したのはインテルだった。そのメモリ・チップは一般に、「フラッシュ・メモリ」またはNANDと呼ばれている。

1990年代に日本の半導体産業は縮小の一途

PCの隆盛を見逃し手遅れに

日本の半導体メーカーが犯した最大のミスは、PCの隆盛を見逃したことだ。日本の大手半導体メーカーのなかで、インテルのマイクロプロセッサ事業への方向転換や、PCのエコシステムを再現できる企業はなかった。日本のDRAMメーカーは、マイクロプロセッサ市場を無視しつづけ、気づいたときにはもう手遅れになっていた。その結果、PC革命の恩恵を受けたのは、多くがアメリカの半導体メーカーだった。

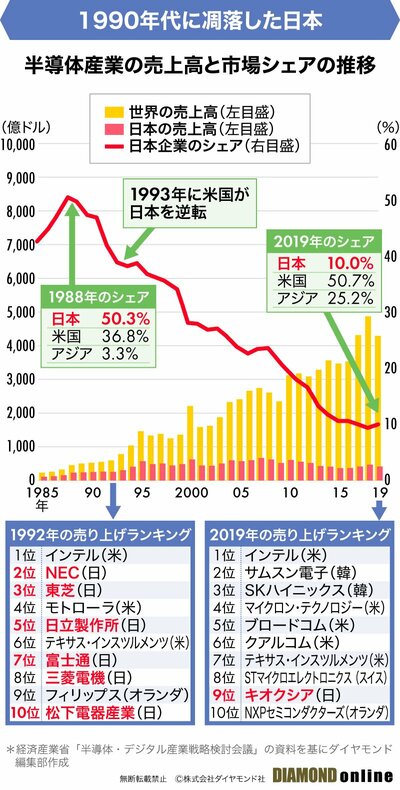

1993年、アメリカが半導体の出荷数で首位に返り咲く。1998年には、韓国が日本を抜いて世界最大のDRAM生産国となり、日本の市場シェアは1980年代終盤の90%から1998年には20%まで下落した。

日本の半導体分野における野望は、日本の国際的な地位の拡大を下支えしてきたが、今となってはその土台そのものが脆弱に見えた。『「NO(ノー)」と言える日本』で、石原と盛田は、半導体分野での優位性を使えば日本は米ソ両国に力を行使できる、と主張していたが、ペルシア湾という想定外の舞台でとうとう戦争が勃発すると、見る者のほとんどが米軍の力に圧倒された。

1990年代、日本の半導体メーカーは、アメリカの復活に押されて縮小の一途をたどった。アメリカの覇権に対する日本の挑戦は、その技術的な土台から脆くも崩れはじめたのだ。

と同時に、アメリカの覇権を脅かすもうひとつの重大なライバル国もまた、まっしぐらに崩壊へと向かっていた。

シリコンバレーに勝てなかったソ連

冷戦を終結させた半導体の技術力

1990年、トップダウンの手法や「コピー」戦略が技術的な遅れを取り戻すのに無力である、と気づいたソ連指導者のミハイル・ゴルバチョフが、シリコンバレーを公式訪問した。

シリコンバレーのテクノロジー業界の大君たちは、君主にふさわしい祝宴で彼をもてなした。歓待を受ける彼の隣には、デビッド・パッカードとアップルのスティーブ・ウォズニアックが座っていた。

ゴルバチョフは訪問を決めた理由をおおっぴらに語った。「明日のアイデアや技術が生まれるのは、ここカリフォルニアだ」と彼はスタンフォード大学でのスピーチで述べた。

1990年の訪米で、アップルコンピューター(現アップル)の製品の説明を聞くミハイル・ゴルバチョフ Photo:ASSOCIATED PRESS

1990年の訪米で、アップルコンピューター(現アップル)の製品の説明を聞くミハイル・ゴルバチョフ Photo:ASSOCIATED PRESSゴルバチョフは、ソ連軍を東欧から撤退させて冷戦を終結させることを約束し、その見返りとしてアメリカの技術にアクセスする権利を求めた。そして、アメリカのテクノロジー企業の経営幹部たちと面会して、ソ連への投資を呼びかけた。

スタンフォード大学を訪問した彼は、構内を歩き回りながら見物人たちとハイタッチを交わした。「冷戦はもう過去の出来事だ」と彼は聴衆に告げた。「勝者はどちらなのか、言い争うのはやめておこう」。

しかし、勝者は明白だった。そしてその理由も。

サダム・フセイン率いるイラクが完敗して以来、アメリカが手に入れた圧倒的な戦闘力は、誰の目にも明らかになった。

このことに危機感を抱いたのが、ソ連軍やKGBだった。彼らは自国が軍事力で決定的に劣ることを、頑として認めようとはしなかった。ソ連の国家安全保障局の高官たちは、ゴルバチョフに対して士気に欠くクーデターを主導したが(ソ連解体の引き金となった保守派による1991年8月のクーデター)、わずか3日間で失速してしまった。

こうして、軍事力の低下という厳しい現実を直視できなかったかつての強国は、哀れな最期を迎えた。そして、ロシアの半導体産業もまた、独自の屈辱を味わった。ある製造工場は1990年代、マクドナルドのハッピーセットのおもちゃに使われる小さなチップの生産に甘んじたのだ。確かに、冷戦は終結した――シリコンバレーの勝利という形で。

Key Visual by Noriyo Shinoda

0 コメント:

コメントを投稿