https://diamond.jp/articles/-/335159

https://diamond.jp/articles/-/335159

Photo:ASML

Photo:ASML米インテルはEUVリソグラフィ装置を市販化し、量産できる企業を探し始めた。アメリカにそんな企業は存在しない、というのが同社の出した結論だった――。半導体を巡る国家間の攻防を描き、週刊東洋経済の「ベスト経済書・経営書2023」にも選ばれたクリス・ミラー著『半導体戦争』では、最先端の半導体露光装置の製造がたった1社に独占されていく背景も深掘りしている。特集『半導体戦争 公式要約版』(全15回)の#11では、露光装置の分野で世界をリードしていたキヤノンやニコンはなぜオランダのASMLに敗れたのかに迫る。

止まらない集積回路の微細化競争

インテルが巨額投資を始めたEUV

1992年、カリフォルニア州サンタクララにある米インテル本社の会議室に腰を下ろしたジョン・カラザースは、CEOのアンディ・グローブへの2億ドルの要求が、これほどすんなり通るとは思っていなかった。インテルの研究開発活動のリーダーである彼にとって、大博打は慣れたものだった。成功もあれば失敗もあったが、インテルの技術者たちの打率は業界全体の誰にも引けを取らなかった。

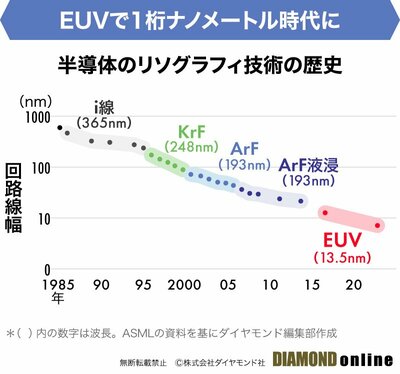

しかし、カラザースの要求は、通常の研究開発プロジェクトの域をはるかに逸脱していた。彼は既存のリソグラフィ手法では近い将来、微細化した次世代の集積回路をつくれなくなる、とわかっていた。リソグラフィ装置メーカーは、波長248ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)や193ナノメートルの深紫外線を使った装置を発売していたが、半導体メーカーがいっそう高い精度を求めるようになるのは、おそらく時間の問題だった。

そこで、彼が狙いをつけたのが、波長13.5ナノメートルの「極端紫外線(EUV)」である。波長が短くなればなるほど、より微細な形状をチップに刻み込める。ただ、ひとつだけ問題があった。実現できると考える人がほとんどいなかったのだ。

「君は成功するかどうかもわからないものにお金をかけようと言うのかね?」とグローブは半信半疑の様子で訊いた。「そのとおり。アンディ、それを研究というんだ」とカラザースは言い返した。グローブはいまだにインテルの顧問を務めていた元CEOのゴードン・ムーアのほうを向き、「ゴードン、どう思う?」とたずねた。「ほかにどんな選択肢があるというんだ?」とムーアは訊き返した。

答えは明白だった。ない。

こうして、グローブはEUVリソグラフィ装置の開発費用として、カラザースに2億ドルを渡した。最終的に、インテルは研究開発に数十億ドル、EUVを用いてチップを形成する方法の研究にさらに数十億ドルを費やすことになる。

1990年代、リソグラフィの未来は不透明だった。

半導体製造の初期の時代、トランジスタは巨大だったので、リソグラフィ装置で使われる光波の大きさが問題になることなど、ほとんどなかった。しかし、ムーアの法則が前進していくに従って、光波の規模(色に応じて数百ナノメートル前後)が、集積回路を焼きつける精度に影響を及ぼすようになった。

1990年代になると、最先端のトランジスタの大きさは数百ナノメートル単位になったが、加工寸法が十数ナノメートル程度という、はるかに微細なトランジスタを思い描くことがすでに可能となっていた。

光の代わりに電子線を使ったチップの形成を試みる研究者もいたが、速度が劣るため量産には向かなかった。ほかにも、それぞれ別々のフォトレジストに反応するX線や極端紫外線に賭ける者もいた。毎年恒例の国際会議で、科学者たちはどの手法が最終的に勝ち残るかを議論した。ある参加者の表現を借りるなら、技術者どうしがしのぎを削る「リソグラフィ戦争」の時代の到来だった。

新型のリソグラフィ装置を開発するのにかかる莫大なコストは、リソグラフィ産業を一極集中へと追いやった。アメリカではGCAが清算され、パーキンエルマーから派生したリソグラフィ装置メーカー、シリコンバレー・グループは、市場をリードするキヤノンやニコンに大きく後れを取っていた。

キヤノンとニコンにとっての真のライバルは、小さな企業ながら急成長を遂げていたオランダのASMLだった。1984年に、オランダの電機メーカーのフィリップスが、社内のリソグラフィ部門をスピンオフして誕生した企業である。

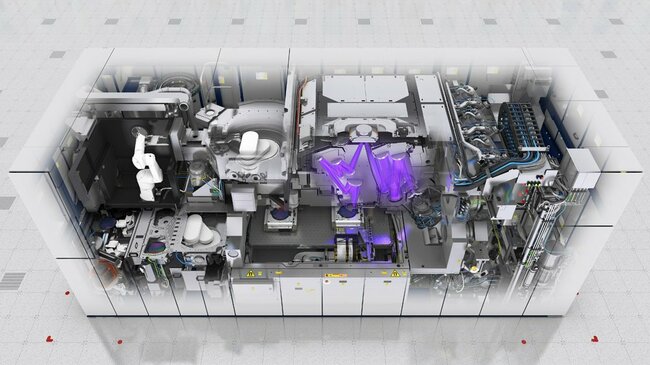

オランダのASMLはEUVリソグラフィ装置の開発に成功し、市場を独占している Photo:ASML

オランダのASMLはEUVリソグラフィ装置の開発に成功し、市場を独占している Photo:ASML半導体価格の崩壊と同時期に行われたスピンオフは、タイミングとしては最悪だった。おまけに、ベルギーとの国境に程近い町、フェルトホーフェンは、半導体産業に似つかわしい立地とは思えなかった。ヨーロッパはそれなりの数の半導体を生産していたが、シリコンバレーや日本に後れを取っていることは明白だった。

そこでASMLは世界中の供給業者から入念に調達した部品を用いてシステムを組み立てることにした。主要部品を他社に頼るのは、明らかにリスクがあったが、ASMLはそのリスクを抑えるすべを学んだ。

おかげで、日本の競合企業がすべてを自社でつくろうとしたのに対し、ASMLは市場から最良の部品を仕入れることができた。EUVリソグラフィ装置の開発に注力し始めるころには、さまざまな供給源から調達した部品をひとつにまとめる能力が、同社の最大の強みになっていた。

ASMLのもうひとつの強みは、想定外ではあるが、オランダという立地にあった。1980年代から1990年代にかけて、同社は日米貿易摩擦において中立的な存在とみなされ、アメリカ企業はASMLをニコンやキヤノンに代わる信頼できる取引先として扱った。

フィリップスからスピンアウトしたというASMLの歴史もまた、意外な形で奏功した。台湾のTSMCと深い関係を築くのがスムーズになったからだ。フィリップスはTSMCに大規模な投資を行い、自社の製造工程技術や知的財産をその若きファウンドリへと移転していた。TSMCの工場はフィリップスの製造工程に基づいて設計されていたので、ASMLはお抱えの市場を手にしたも同然だった。

1996年、インテルはアメリカのエネルギー省が運営するいくつかの研究所とパートナーシップを結ぶ。光学をはじめ、EUVリソグラフィを機能させるのに必要な分野の専門知識を共有するためだ。

とはいえ、国立研究所の主眼は量産ではなく科学的な側面のほうにあった。そこで、インテルはEUVリソグラフィ装置を市販化し、量産できる企業を探し始めた。アメリカにそんな企業は存在しない、というのが同社の出した結論だった。

GCAはもうない。シリコンバレー・グループは、技術的に後れを取っていた。しかし、1980年代の貿易戦争の苦い記憶がいまだ抜けきらないアメリカ政府は、日本のニコンやキヤノンに国立研究所と手を組ませることだけは避けたかった(ニコン自身は、EUV技術がうまくいくとは考えていなかったが)。となれば、残るリソグラフィ装置メーカーはASMLのみだった。

外国の企業に、アメリカの国立研究所で行われている最先端の研究へのアクセスを認めるという考えに、疑問の声も上がった。EUVリソグラフィ技術がうまく機能するのかどうかまだ定かではなかったが、もし機能すれば、アメリカはあらゆる計算に不可欠な装置を、ASMLに依存することになる。

だが、国防総省(ペンタゴン)の何人かの当局者を除いて、懸念を抱く者は政府内にほとんどいなかった。大半の人々はASMLやオランダ政府を信頼できるパートナーとみなしていたし、政治のリーダーたちにとって重要なのは、地政学よりも仕事への影響のほうだった。

長期にわたる遅れと巨大な予算超過に見舞われながらも、EUVリソグラフィ技術に関するパートナーシップはゆっくりと進展を遂げていった。アメリカの国立研究所における研究から締め出されたニコンとキヤノンは、独自のEUVリソグラフィ装置を開発しないことを決めたため、ASMLが世界で唯一のメーカーとなった。

ASMLのEUVリソグラフィ装置。回路線幅7nmや5nmの半導体を量産できる Photo:ASML

ASMLのEUVリソグラフィ装置。回路線幅7nmや5nmの半導体を量産できる Photo:ASML2001年、ASMLはシリコンバレー・グループを買収する。同社はすでに業界の最先端から大きく後れを取っていたが、この取引がアメリカの安全保障上の利益になるのかをめぐり、再び疑問が持ち上がった。

しかし、当時、アメリカの力は全盛を迎えていた。政府内のほぼ全員が、グローバル化はすばらしいことだと思っていた。アメリカのリソグラフィ産業の凋落が安全保障を脅かすという主張は、この新たなグローバル化や相互接続の時代では、浮世離れしているとみなされたのだ。

冷戦が終わり、実権を握ったばかりのブッシュ政権は、直接の軍事的応用があるものを除き、すべての商品に関する技術の輸出規制を緩和したいと考えていた。政権はそれを「最高機密の技術の周囲に高い壁を築く」ための戦略と表現した。そのリストのなかに、EUVリソグラフィ技術の名前はなかった。

こうして、次世代のEUVリソグラフィ装置は主に海外で組み立てられることになった。「アメリカはEUVリソグラフィ装置へのアクセスをどう保証できるのか?」という疑問を提起した者は、グローバル化する世界でいまだに冷戦思考を引きずっている時代錯誤な人間というレッテルを貼られた。

確かに、EUVリソグラフィ装置を生み出す科学的なネットワークは、全世界にまたがり、多様な国々の科学者たちを結びつけていた。ところが、その製造はといえば、グローバル化するどころか、独占されていたのだ。リソグラフィの未来は、たったひとつの企業が支配するたったひとつのサプライ・チェーンが握っていた。

ライバルより「速く走る」アメリカの政策

届かなかった先端半導体「外国依存」の警告

最先端のリソグラフィを失ったことを除けば、2000年代、アメリカの半導体製造装置メーカーはおおむね好調を維持した。

たとえば、アプライド・マテリアルズは、世界最大の半導体製造装置メーカーとして、加工中のシリコン・ウェハー上に化学薬品の薄膜を形成する装置などをつくっていた。ラムリサーチはシリコン・ウェハー上に回路をエッチングする世界最先端の専門技術を持っていた。そして、同じくシリコンバレーに拠点を置くKLAは、ウェハーやリソグラフィ・マスクのナノメートル単位の欠陥を検出する世界最高の装置を有していた。この3社は、次世代のチップをつくるのに欠かせない原子サイズの成膜、エッチング、測定を行うための新世代の機器を続々と発売していた。

いくつかの日本企業、特に東京エレクトロンは、アメリカの機器メーカーに匹敵する能力を一部有していたが、アメリカ製の装置をいっさい使わずに、最先端の半導体を製造するのは基本的に不可能だった。

半導体の設計についても同じことがいえた。2010年代初頭の時点で、最先端のマイクロプロセッサには1枚当たり10億個のトランジスタが搭載されていた。トランジスタを自動的にレイアウトできるソフトウェアは、ケイデンス・デザイン・システムズ、シノプシス、メンター・グラフィックスのアメリカ企業3社が市場の約75%を支配していた。この3社のソフトウェアのいずれかを使わなければ、半導体を設計するのは不可能だった。

シリコンバレーの半導体産業は儲かっており、技術的に進歩している、というのがウォール街やアメリカ政府のアナリストたちの見方だった。もちろん、世界の半導体の大部分の製造を、台湾のいくつかの工場に大きく依存することには、一定のリスクがあった。

もうひとつ、さらに難しい疑問があった。アメリカ政府は、サプライ・チェーンがますます国際化するなか、半導体技術の国外販売の規制を、どう調整していくべきなのか?

政府当局者の多くは、半導体業界による規制緩和の要請を支持した。さらに、グローバル化に関する定説が、厳しい輸出規制の導入を事実上不可能にした。2000年代の中国は、ソ連と比べて、はるかに世界経済と一体化していた。そのため、輸出規制を行ったとしても、中国が他国の企業から商品を購入するのは防げず、アメリカの産業にとっては薬よりもむしろ毒になるだろう、というのがアメリカ政府の結論だった。

こうして、政府内では、アメリカのライバル国より「速く走る」のが最善の政策だ、という考え方を中心とした新たな総意がまとまったのである。「アメリカが特に半導体のようなひとつの製品を、ひとつの国、ましてや中国に依存するようになる可能性は、きわめて小さい」とアメリカのある専門家は予測した。

ライバルより「速く走る」というのは見事な戦略だったが、ひとつだけ問題があった。いくつかの重要な指標で見ると、アメリカはライバルより速く走るどころか、むしろ劣勢に回りつつあったのだ。

2007年、国防総省は、元当局者のリチャード・ヴァン・アッタら数人に、半導体産業の「グローバル化」が米軍のサプライ・チェーンに及ぼす影響を評価するよう依頼した。

先進的な製造の多くが海外に移転しつつあったため、近い将来、国防総省は最先端の半導体の入手を外国に依存するようになるだろう、とヴァン・アッタは報告した。

ところが、アメリカ一極時代への驕りからか、聞く耳を持つ者はほとんどいなかった。多くの政府関係者は、証拠を一瞥すらせず、アメリカのほうが「速く走っている」と決めつけた。

しかし、半導体産業の歴史を見れば、アメリカの覇権が保証されてなどいないことは明らかだ。アメリカは1990年代に日本を追い越したとはいえ、1980年代には後れを取っていた。GCAはリソグラフィ分野でニコンやASMLに追いつけなかった。

2000年代末にかけて、インテルは微細化したトランジスタの生産でサムスンやTSMCに対してリードを保っていたが、その差は年々縮まっていた。インテルのほうが遅く走っていたが、スタート地点が前方だったのでリードを保っているにすぎなかった。アメリカはほとんどの種類の半導体設計でリードしていたが、台湾のメディアテック(聯発科技)はほかの国でも半導体設計が可能であることを証明しつつあった。

ヴァン・アッタには、自信を抱く理由などほとんど見えなかったし、慢心する理由などひとつも見つからなかった。「アメリカのリーダーとしての地位は、今後10年間で深刻に損なわれるだろう」と彼は2007年に警告した。だが、彼の声は届かなかった。

Key Visual by Noriyo Shinoda, Graphic by Kaoru Kurata

0 コメント:

コメントを投稿