https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2502/21/news172.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2502/21/news172.html

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームは2月15日、海水魚「クマノミ」がなぜイソギンチャクに刺されないのかを解明したと発表した。クマノミとイソギンチャクの関係は、異なる種の共生の例として有名だが、なぜクマノミがイソギンチャクの有毒の触手に刺されないのかは100年以上謎のままだった。この謎のカギを握っていたのは糖分子「シアル酸」だった。

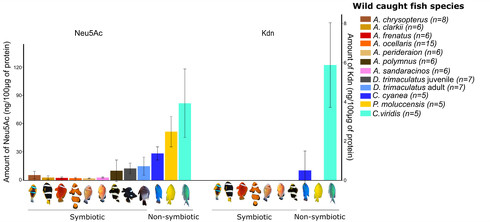

今回、研究チームは糖の研究や、遺伝子の研究などの複数の手法を組み合わせ、謎の解明に取り組んだ。具体的には、混合物の成分を分離・分析する手法「液体クロマトグラフィー」で、イソギンチャクと共生するクマノミと、共生しない海水魚「スズメダイ」の粘液を分析した。

スズメダイとの比較の結果、クマノミの体表にあるシアル酸が、通常よりも極めて低い値を示すことが分かった。シアル酸は、ほとんどの生物に自然に存在する糖分子で、細胞間の相互作用などで重要な役割を果たす。従来の研究では、シアル酸がイソギンチャクの刺胞(毒針細胞)の発射を引き起こすと示していた。

さらに研究チームは、イソギンチャクの粘液にもシアル酸が含まれていないことを突き止めた。これは、イソギンチャクは自らを刺さないようにするためシアル酸を持たず、クマノミ類も同様の防御戦略を採用している可能性があることを示唆している。

研究チームは、今回解明したクマノミとイソギンチャクの共生のメカニズムについて「複雑な共生関係の一部にすぎない可能性が高い」と指摘。「他の要因としては、魚のうろこの厚さ、種間の栄養素の交換、イソギンチャク自体の調整などが考えられる。この関係は相互に有益で、クマノミ類は捕食者から身を守ってもらえる一方で、イソギンチャクを守り、栄養を提供している」(研究チーム)

今後も研究チームでは、クマノミとイソギンチャクの共生関係の研究を続けていく。例えば、クマノミ類をイソギンチャクの刺胞毒に敏感に反応するようにしたり、共生関係にない魚類に毒への耐性を与えたりする手法を開発したいとしている。

この研究は、生物学雑誌「BMC Biology」に2月15日付で掲載された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

0 コメント:

コメントを投稿