https://www.bbc.com/japanese/articles/ceqjndj9dy4o

https://www.bbc.com/japanese/articles/ceqjndj9dy4o

トム・ガーケン、テクノロジー記者

微生物学者が10年かかって解明に至った複雑な問題を、人工知能(AI)の新ツールがわずか2日で解き明かした。

英インペリアル・コレッジ・ロンドンのホセ・R・ペナデス教授とそのチームは、なぜ一部の「スーパー耐性菌」に抗生物質が効かないのか、何年もかけて探り、証明しようとしてきた。

チームが直面してきた核心的な問題について、グーグルが開発したツール「co-scientist」(共同科学者)に教授が短い指示を出したところ、48時間でチームと同じ結論に達したという。

教授の研究は発表されておらず、世の中に出ている情報からAIが研究について知ることは不可能だった。このため、短期間で解明に至ったと聞いて衝撃を受けたと、教授はBBCラジオ4の番組「トゥデイ」で話した。

「買い物中だったんですが、一緒にいた人に、『1時間だけ一人にして。何が起きたのか、じっくり受け止めて理解しないとならない』と言いました」

「グーグルにメールし、『私のコンピューターにアクセスできるんですよね?』と聞いたんです」

グーグルからは、そうではないと返事があったという。

科学者らが費やした10年間には、研究の証明にかかった数年も含まれている。

もし研究を開始した時点で、今回AIが示した仮説があれば、何年分もの作業を省くことができたはずだと、教授のチームは話している。

ペナデス教授によると、このAIツールは、教授の研究を再現する以上のことをやってのけたという。

「提示してきた仮説の中で、最高のものが正しかっただけではありません」

「他にも四つの仮説を提示してきて、そのすべてが理にかなっていたんです」

「そのうちの一つは、私たちが考えたこともなかったものでした。いま私たちは、その研究を進めています」

スーパー耐性菌をめぐる仮説

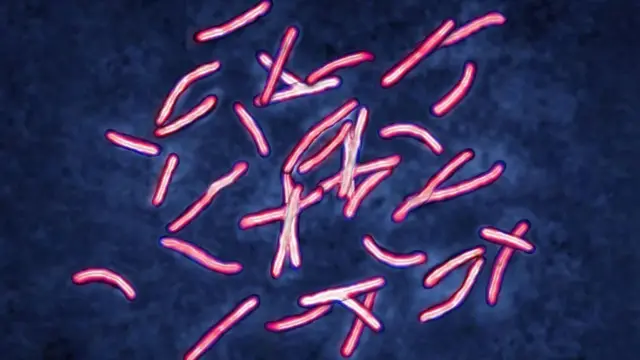

ペナデス教授のチームは、抗生物質に耐性をもつ危険な「スーパー耐性菌」について、異なるウイルスから尾を形成することにより、種を超えて拡散するとの仮説をもっている。

教授はこれを、家から家へ、宿主種から宿主種へと移動するのを可能にする「鍵」を、スーパー耐性菌が手に入れているとの例えで説明する。

重要なのは、この仮説がどこにも発表されていなかったことだ。研究チームのメンバーは誰も、外部の人に話したことはなかった。

そこで教授は、グーグルの新たなAIツールのテストでこの研究を利用することを快諾した。

そしてわずか2日後、AIはいくつかの仮説を出してきた。最初の(つまり最高の)仮説は、まさに教授の研究が示したのと同じ方法で、スーパー耐性菌が尾をつくる可能性を示していた。

「科学を変える」

AIの影響をめぐっては、激しい議論が起きている。

推進派は、AIによって科学が進歩すると主張する。一方、仕事を奪うと懸念する人もいる。

ペナデス教授は、自分のような仕事への影響を恐れるのは、人の「最初の反応」としては理解できるが、「少し考えれば、非常に強力なツールを手に入れたという意味の方が大きいとわかります」と述べた。

また、今回の研究に携わっている研究者らもAIツールが将来とても役立つと確信していると、教授は話した。

「これは科学を変えると思います、間違いありません」

「私の目の前には素晴らしいものがあります。それに関わっていることをとてもうれしく思います」

「大試合でプレーしている感じです。ついに(サッカーのクラブ対抗戦で最高峰の)チャンピオンズリーグの試合でプレーしている気分です」

0 コメント:

コメントを投稿